はじめに

2023年から本格的な運用が始まった電子処方箋ですが、すべての医療機関や薬局が対応しているわけではありません。

特に電子処方箋に対応していない薬局にとって、「紙の処方箋がないと調剤できない」という問題があります。

そこで本記事では、電子処方箋の普及率が低い現状において、“電子処方箋対応”の紙の処方箋の必要性とその活用法について解説します。

この記事が、これから電子処方箋を導入し運用しようと検討されている医療機関や薬局のお役に立てれば幸いです。

電子処方箋の現状と課題

『電子処方箋でも紙が必要なのか?』

結論は『必要』です。

そもそも電子処方箋という言葉に、『紙の処方箋』がいらなくなる…と誤解している方も少なくありません。

電子処方箋は導入しても、紙の処方箋はなくなりません。

なくなるどころか逆に、従来の紙処方箋とは別に「電子処方箋対応の紙の処方箋」といった処方様式が加わり、より複雑化しています。

ということで、本記事では電子処方箋になっても「電子処方箋対応の紙の処方箋」が必要な理由と、それによって各医療機関や薬局で対応しなければならないポイントをまとめてみました。

紙の処方箋がないと困る理由

この章では、電子処方箋を運用するにあたり、『紙の処方箋』がないと困る理由についてまとめてみました。

対応薬局が限られている

まず地域によっては、電子処方箋に対応している薬局がまだまだ少ないという点。特に地方や個人経営の薬局では導入が進んでいないのが現状です。

そのような薬局が多い状況が、電子処方箋の普及を停滞させている原因であり、しばらくの間は、「“電子処方箋”に対応した紙の処方箋」との併用が必要かと思われます。

「労災,自賠責保険」に電子処方箋は“非対応”

電子処方箋は患者さんの「労災保険」や「自賠責保険」には対応していません。

そのため、患者さんによっては電子処方箋を希望したとしても、保険が労災や自賠責である場合は、診察室で発行されるのは従来の紙の処方箋になります。

このように、保険が電子処方箋対象外の場合であれば、自動で従来の紙処方箋に切替わる仕組みが、総合病院情報システム(=電子カルテシステム)には求められ、紙の処方箋をなくすことはできません。

“院内処方”の電子処方箋対応は準備中

電子処方箋は2025年5月時点においては、院外処方のみの利用となっています。

つまり院内処方を行う入院患者に対し、電子処方箋は対応していません。

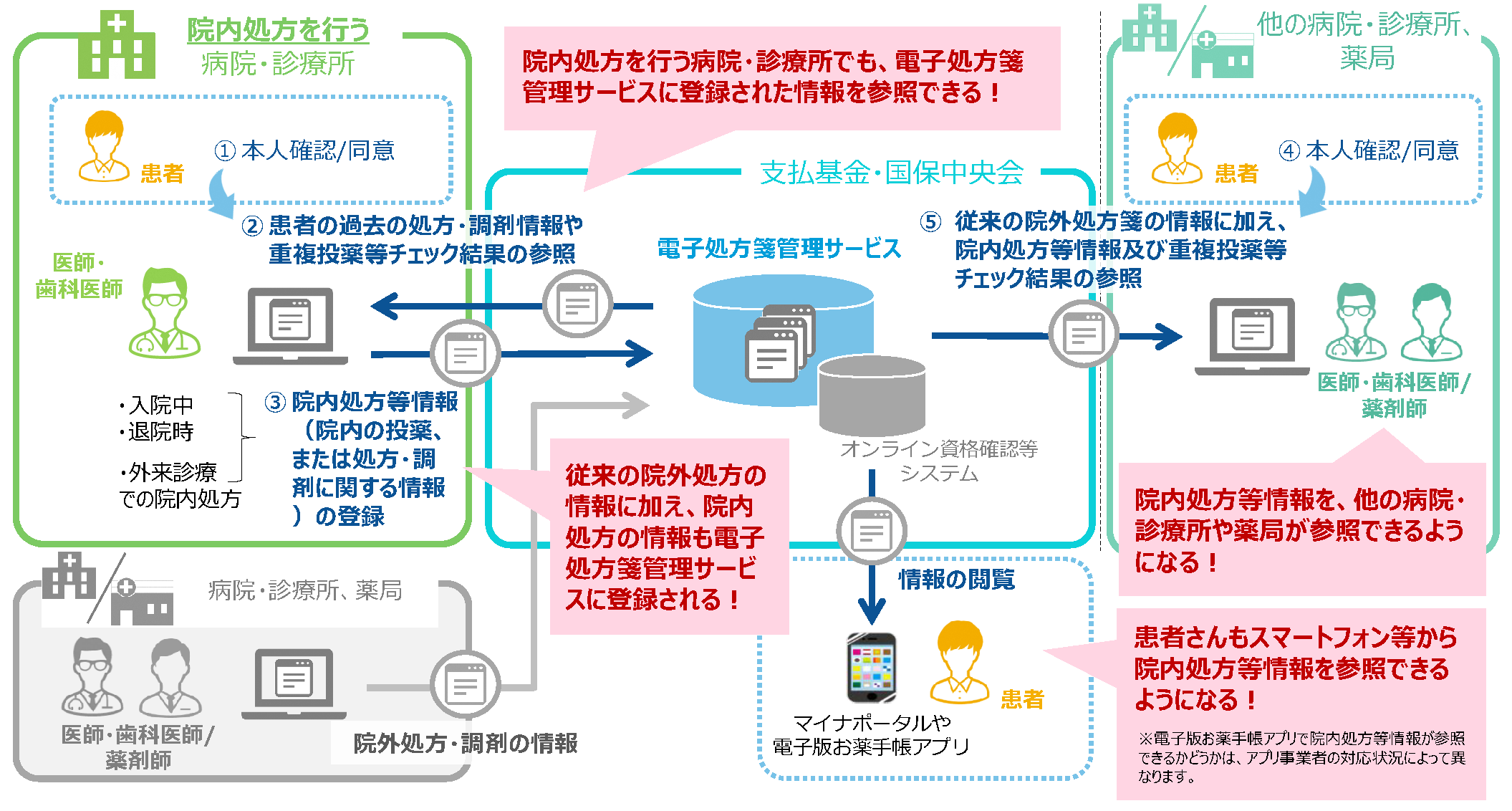

一方で、厚生労働省は2025年1月23日以降、電子処方箋共有サービスが“院内処方”に対応できるようプレ運用を行うことを公表し、各医療機関への参加の呼びかけを始めました。

以下は厚生労働省が考える院内処方に対応した電子処方箋の概念図です。

このことから近い将来、電子処方箋は外来患者のみならず、入院患者の“院内処方”にも拡大し対応しなければならないことが予想されます。

院内処方の電子処方箋対応時期についてはまだ未定ですが、それまでの間、入院患者(※)への処方箋は、従来の“紙の処方箋”で対応することになるため、紙の処方箋は必要(※)となります。(※外来しか行っていない医療機関については不要です。)

高齢者・デジタル非対応層の利便性

紙の処方箋がまだまだ必要な理由として、マイナンバーカードを持っていない、暗証番号を忘れるなどの理由で、マイナ保険証での受付を行うことができない患者が多いこと。

電子処方箋は基本、病院の窓口にてマイナ保険証でオンライン資格端末を利用して受付をする際に、患者さん本人が「希望する・希望しない」を選択することになっています。

一方で、そもそもマイナンバーカードをまだ持っていない、あるいはマイナンバーカードは持っているが、健康保険証として利用するための登録を行っていない高齢者の方が多い状況。

このような現状で、従来の紙の処方箋をなくすことはとても困難と言えます。

通信障害・システムトラブル時の対応

電子処方箋は総合病院情報システム(=電子カルテシステム)の一機能として動いています。

そのため、電子カルテシステムに何らかの通信障害やシステムトラブルが発生した場合は、電子処方箋を利用することができません。

その場合は、紙の処方箋(=手書き)で対応する必要があります。

これは電子処方箋に限ったことではなく、医療機関における電子カルテシステム停止時の運用として必要不可欠です。

3種類の紙の処方箋が必要な理由

電処方箋の運用を開始したばかりの多くの病院や診療所では、以下の3種類の処方箋を発行できるような工夫が求められます。

- 従来の紙の処方箋

- 電子処方箋対応の紙処方箋

- 電子処方箋(控え)

電子処方箋を導入すると、なぜ3種類もの処方箋が必要なのか…。これにより複雑さを増したように感じるのも無理はありません。

しかし、それぞれの処方箋の役割を理解することで、その必要性が分かってきます。

それぞれの処方箋の役割を表にまとめてみました。

| 役割 | 従来の 処方箋 | 電子処方箋対応の 紙処方箋 | 電子処方箋 (控え) |

|---|---|---|---|

| 原本性 | 〇 印要 | 〇 印要 | × 印不要 |

| 引換番号 | 無 | 有 | 有 |

| QR | 無 | 有 | 有 |

| 対象保険 | ①労災 ②自賠責 | ①② 以外 | ①② 以外 |

| 患者負担 | 持参要 | 持参要 | 持参要 |

| 保管管理 | リスク有 | リスク有 | リスク無 |

上記の役割表から、まず「従来の紙の処方箋」と「電子処方箋」の大きな違いは、対応できる保険と対応できない保険があるということです。

これは電子処方箋共有サービス自体が、医療保険適用の処方箋のみを対象としているためで、その仕組みを利用することができないことが理由です。

そのため、従来の紙の処方箋を完全になくすことができません。

次に「原本性」という視点からみると、電子処方箋(控え)(=完全な電子処方箋)には、用法・用量などの記載がないため、処方箋として扱うことができません。

処方箋として扱えないということは、仮に患者さんが電子処方箋に対応していない薬局に行き、そこで電子処方箋(控え)を提示しても、お薬をもらうことができませんということです。

そのため、患者さんはよく利用する薬局が、電子処方箋に対応しているか否かを事前に知っておく必要がありますが、そこまで患者さんに求めることは不可能でしょう。

とはいえ、厚生労働省としては電子処方箋の導入を通じて、患者の薬の重複投与や過剰服用を防止し、医薬品の適正使用を促進することを目的としている立場上、どうにかして電子処方箋を全国に普及させたい狙いがあります。

そこで必要となるのが「電子処方箋対応の紙の処方箋」です。

「電子処方箋対応の紙の処方箋」はその名のとおり、処方箋として有効でありながら、電子処方箋共有サービスにも調剤情報を伝達できる処方箋になります。

つまり「電子処方箋対応の紙処方箋」の良いところは、電子処方箋共有サービスへ調剤情報を伝達する電子処方箋としての役割に加え、調剤できる処方箋としての法的効力もあるという点です。

そのような様々な理由から、電子処方箋を導入する当初は、医療機関には3種類の処方箋が必要となります。

医療機関・薬局の対策ポイント

以上の点を踏まえて、この章では、本題となる電子処方箋の導入時に医療機関と薬局で困らないための対策をまとめてみました。

医療機関で対応すべきポイント

病院や診療所などの医療機関では、電子処方箋の導入時に「従来の紙の処方箋」と「電子処方箋対応の紙の処方箋」、そして「電子処方箋(控え)」の3種類の処方箋を発行できる仕組みを電子カルテシステムで構築することをおすすめします。

同時に、労災や自賠責保険の患者に対しては、自動で「従来の処方箋」が発行されることも必要です。

またできれば、近隣の薬局と電子処方箋のテストを事前に行っておくことも重要※です。

運用面では、患者さんが自分が利用している薬局が電子処方箋に対応しているかどうかわかるように、厚生労働省が日々更新している「電子処方箋対応薬局一覧」を受付や窓口に置くなどの工夫が必要です。

加えて、医師が患者さんから電子処方箋を希望された場合でも対応できるよう、病院のイントラネットや診察室にもそのような配慮が要求されます。

また、オンライン資格確認の受付で行う電子処方箋の希望の有無は、患者のマイナ保険証の利用状況に応じて、柔軟に対応※するようにしましょう。

薬局で対応すべきポイント

薬局では、周囲の医療機関が電子処方箋に対応しているのかどうか、また導入予定を控えている病院があるかどうかを、薬剤師会などを通じて事前に確認するようにしておきましょう。

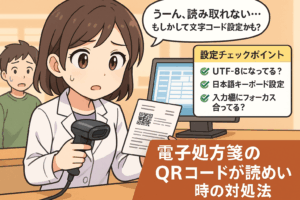

同時に、電子処方箋の運用が始まると、医療機関と薬局で使っている用法コードが違うと、薬局の調剤システムでうまく表示できない、薬剤情報を読み込めないといったことが起こります。

結果として不要な作業が増えてしまうことも懸念されますので、できるだけ近隣の医療機関の用法・用量コードを事前に確認しておくことも大事※です。

その場合は、各担当者の連絡先を把握しておくとよいでしょう。

また、電子処方箋を導入する予定の医療機関では、導入前に必ずテスト環境でのテスト作業を行うため、そこに便乗してお互いの電子処方箋に関する課題を知っておくことが重要※です。

まとめ

電子処方箋を導入し実運用に至るまでには、病院側と薬局側それぞれで、様々な対応が必要となります。

中でも、紙の処方箋は電子処方箋の導入後も継続して“必要である”という点において、本記事でご理解頂けたなら幸いです。

.png)

コメント